爆発する生成AIの創造性─ 個人の爆発と企業の停滞、その間にある溝

はじめに:AIが創造力を解放した時代に

いま、世界中で生成AIが人間の創造活動を根底から変えようとしています。

Sora2をはじめとする映像生成AI、音楽やナレーションを自動で作り出す音声AI、画像や文章を瞬時に生み出すツールなど、私たちはこれまで想像できなかった速度で「つくる力」を手に入れています。

これまでプロの領域だった表現行為が、個人の手に移り始めています。

動画編集のスキルがなくても、数分で映画のような映像を生成できる。

楽器を弾けなくても、美しいメロディーをAIが自動で紡いでくれる。

ネット上には、かつてない創造の熱が満ちています。

SNSにはAIアートやAIミュージックが次々に投稿され、X、YouTube、TikTokでは数百万回再生されるコンテンツが日常的に生まれています。

クリエイターという肩書きは、いまや特別な職業ではなく、

「誰でもなれるもの」へと変わりつつあります。

しかし、その一方で、企業や自治体、出版社、放送局などのビジネスの現場では、生成AIによるコンテンツ導入が思ったほど進んでいません。

AIの性能がどれほど高くても、企業がその成果物を安心して使うための条件が整っていないのです。

そこには、個人の創造と企業の運用のあいだに横たわる深い溝が存在しています。この断絶を生んでいる最大の要因こそが、「著作権リスク」という見えない壁なのです。

個人と企業のあいだにある「深い溝」

生成AIは、人間の創造性を飛躍的に拡張する一方で、法的なリスクを社会にもたらしています。これが、AIを自由に使える個人と、慎重に見守らざるを得ない企業の間に大きな溝をつくっています。

個人利用は自由、企業利用は制約だらけ

個人は、AIツールを使って作品を生み出し、自由に発信できます。

誰かの著作物に似ていたとしても、悪意がなければ問題視されることは少なく、「実験」「表現」「遊び」として社会に受け入れられています。スモールビジネスであれば許容すらされています。

一方、企業が同じようなAI生成物を使う場合、その自由は一気に消えます。企業は商業利用という立場にある以上、「著作権侵害」「不正利用」「ブランド毀損」など、法的・倫理的リスクのすべてを背負うことになります。

もしAIが学習した過去の著作物を部分的に再現していた場合、

その責任は生成AI提供事業者ではなく、使った企業側に及ぶのです。

たとえ生成物がAIによる自動出力であっても、法的には「利用者の責任」として扱われてしまうのです。

ネットの熱気と企業の静寂

SNS上では、AIアーティストたちが新しいスタイルを切り開き、

毎日が新しい表現の実験場になっています。

世界中の人々がAIで遊び、試し、創り、共有しています。

その一方で、企業の現場では、法務部門とコンプライアンス部門が

「本当にこの素材を使って大丈夫なのか」とチェックし続けています。

AI生成画像を広告に使いたくても、「万が一訴訟になったらどうするのか」という理由で止まります。AIで作った音声をナレーションに使おうとしても、

「元の声優データが誰かの権利に触れる可能性がある」と判断されます。場合によっては、それらを回避するために、出来た創作物に、少しだけ手を加えてオリジナルに見せる等という、しょうもない事すら行われるようになっています。

このように、創造の最前線で生まれている新しい可能性が、法的リスクによって商用利用へと渡れないという現象があらゆるクリエイティブな領域では起きています。

これが、いまの生成AI時代を象徴する「構造的断絶」の1つです。

なぜこの断絶が生まれるのか

1. 責任の所在が曖昧なまま

AIが過去の著作物を学習して似たような表現を出力した場合、「AIが悪いのか」「それを使った人が悪いのか」という問いが生まれます。

しかし現状、法制度上は使った人がすべての責任を負う構造になっています。

AI開発者やプラットフォーム提供者は、「訓練データは一般公開情報から取得した」という立場を取り、責任の所在を明確にしないまま運用しています。

結果として、AIを商用利用する企業だけが法的リスクを抱え込む形になっています。

この責任の非対称性が、生成AIの社会実装を最も難しくしています。

2. 学習データのブラックボックス化

多くのAIモデルは、どんなデータで訓練されたのかを明示していません。表向きは明示しているもしくは、安全であることを謳っているものも有りますが、それを100%信じるのは危険です。

ジェームス・W・ヤングは自身の著書「アイデアのつくり方」のなかで「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもない」といっています。

つまり、完全にオリジナルだと思っていても、実は何かからインスピレーションを受け、何かを知らないうちに模倣しているという事は十分に有り得ます。ですから、100%オリジナルということを保証するのは非常に難しく、インターネット上の膨大な画像、音声、テキストから、著作権で保護された作品を全て取り除いていて学習することは非常に難しいのはないかと思います。

企業がAIを利用しようとするとき、

「このAIは安全なのか」「どの作品が学習に使われたのか」を確認することはほぼ出来ないのではないでしょうか。

まるで中身の見えないブラックボックスを使うような状況です。

AI生成物が既存作品に似ていると言われても、

どの学習データが影響しているのかを特定することができません。

これが、AI利用における最大のリスクになっているように感じます。

3. 法制度が追いついていない

AIが著作物を学習することをどこまで許すかは、国によって大きく異なります。

アメリカではフェアユース(一定の条件下での自由利用)が認められる一方、ヨーロッパではテキスト・データマイニング例外の範囲が限られています。

つまり、AIの学習が合法か違法かは、どの国で見るかによって異なるのです。グローバルに事業を展開する企業にとって、これも法務上のリスクが極めて高い状態と言えます。

4. 技術のスピードと法のスピードのギャップ

昨今、AI技術は数カ月単位/数週間単位で進化していますが、法制度の整備には数年単位がかかってしまいます。

現行法の枠組みでは、AIの自動生成行為を前提にしたルールが存在せず、

裁判が起きて初めて「前例」がつくられるという、極めて不安定な状況です。

その間、企業は「使わない」という選択で自衛するしかありません。

結果として、社会全体の創造性が止まっているのです。

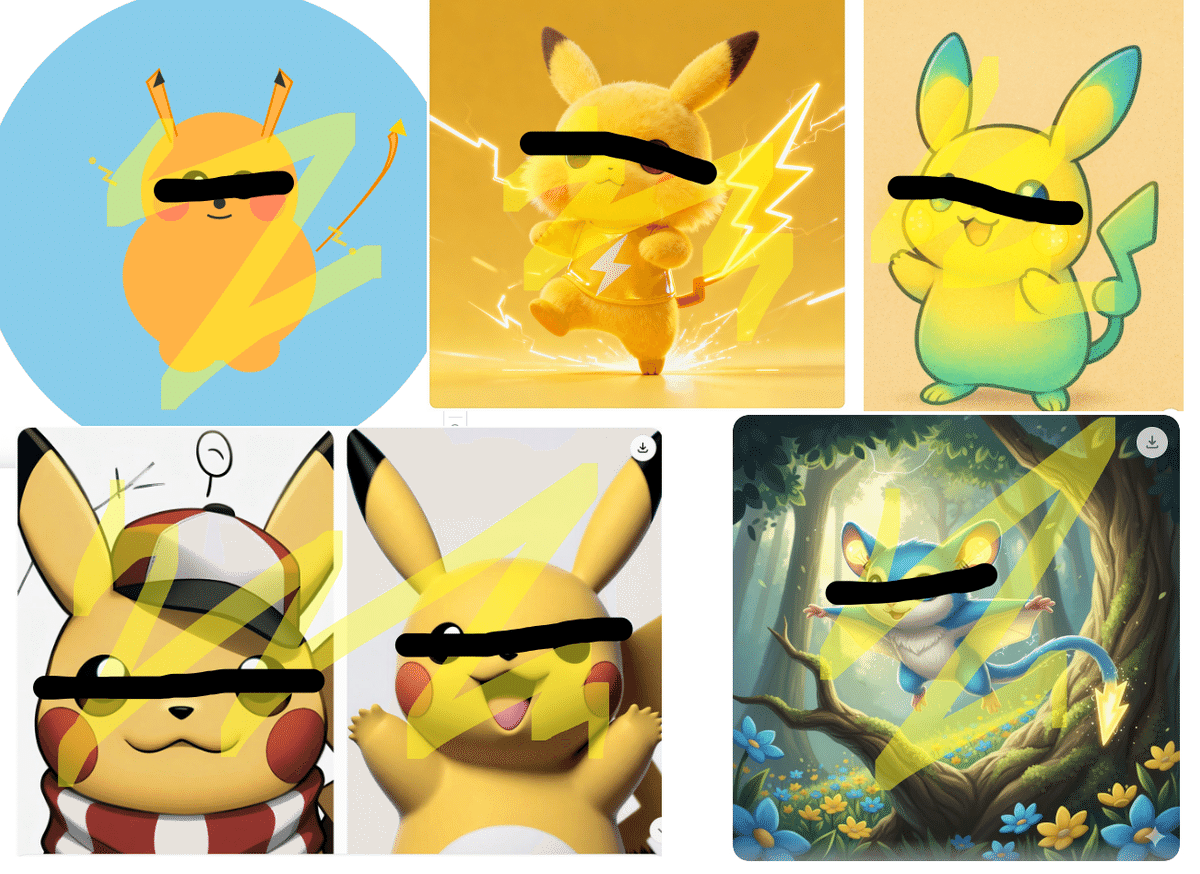

ちなみに下記は、主要な生成AI(chatGPT, Claude, Gemini, Grok, perplexity)に「ピカチュウに似たオリジナルなキャラクターを考えて」というプロンプトで画像作成をしたときの出力です。どれがどれというのは控えますが、これが現実です。

解決への方向性:信頼を生む仕組みを整える

この断絶を乗り越えるためには、AIが生み出す作品を「安心して使える状態」にする必要があります。信頼のインフラを整えることが、AI時代の最大の課題です。

例えば・・・・

1. モデル提供者の説明責任

AIを開発・提供する企業が、どのようなデータを使い、どの著作物を除外したのかを明確にすることが不可欠です。

訓練データの透明性を高めることで、利用者が安心してAIを活用できます。前述したように、今でも企業によっては対応をしていますが、それが客観的に担保できる仕組みが必要です。

特定の著作物やブランド、キャラクターを「学習除外リスト」として指定するのすら難しい状況ですが、潜在的なリスクも含めて対応できる仕組みがあれば、AIモデルごとの信頼度を比較できるようになるでしょう。

2. 出力の安全証明技術

AIの出力が既存の著作物にどれほど似ているかを測定する技術が進化しています。

「CopyScope」などの研究では、

AIが学習データをどの程度コピーしているかを数値で可視化しようとしていまるそうです。

将来的には、「この出力は著作権リスクが0.1%以下である」といった生成物の安全スコアが提示されるようになるかもしれません。こうした証明が可能になれば、企業は安心してAI出力を商用利用できるようになります。

3. 保険・保証制度の整備

AIの利用者に対して、著作権侵害リスクを補償する保険が提供され始めています。AIプロバイダーが「保証付き生成物」として出力を提供すれば、企業は契約上のリスクを最小化できます。

たとえば「このAIで生成された素材は著作権的に安全である」と明記された出力契約があれば、ビジネス利用のハードルは一気に下がります。

4. 新しい著作権制度の構築

AIと人間の共創を前提とした「新しい著作権カテゴリー」の検討も始まっています。AIが関わった作品を、著作権法上どう位置づけるのか。AIが学んだデータ提供者にどのように報酬を分配するのか。

これらの課題はまだ未解決ですが、将来的には「AI時代の共創ライセンス」や「透明性保証モデル」が整うことで、社会全体の創造エコシステムが再構築される可能性があります。

AIクリエイティビティの「本格化」はこれから

いま私たちが見ている生成AIの盛り上がりは、あくまで「個人による創造の革命」に過ぎません。

真に社会を変える段階、つまりエンタープライズレベルの本格導入は、まだ先の話です。

AIの創造性が個人を解放したのと同じように、企業がその力を信頼して使えるようになったとき、AIは初めて「社会を動かす創造装置」へと変わります。

AIが生み出す作品が本当に「安全」であると証明できたとき、個人と企業の間に存在する創造の溝は解消され、社会全体の創造力がひとつにつながるでしょう。

以上

参考・エビデンス一覧

- U.S. Copyright Office “Artificial Intelligence Initiative”

https://www.copyright.gov/ai/ - The Verge “Copyright Office Says AI Prompting Doesn’t Deserve Copyright Protection”

https://www.theverge.com/news/602096/copyright-office-says-ai-prompting-doesnt-deserve-copyright-protection - Deloitte “Generative AI Legal Issues”

https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/articles/generative-ai-legal-issues.html - Harvard Business School Review “Digital Image Creation Using AI Risks Copyright Infringement”

https://www.hbsr.com/news-insights/digital-image-creation-using-ai-risks-copyright-infringement - arXiv:2311.12847 “CopyScope: Measuring Training Data Copying in Generative Models”

https://arxiv.org/abs/2311.12847 - arXiv:2404.13964 “Data Attribution and Compensation in AI Training”

https://arxiv.org/abs/2404.13964 - Skadden “US Copyright Office Report on AI and Copyright”

https://www.skadden.com/insights/publications/2025/05/copyright-office-report - Quarles & Brady “Guidance from the Northern District of California on AI Training and Copyrighted Works”

https://www.quarles.com/newsroom/publications/concerned-about-ai-training-data-and-copyrighted-works-new-guidance-from-the-northern-district-of-california - Reuters “Apple Sued Over Use of Copyrighted Books to Train Apple Intelligence”

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/apple-sued-over-use-copyrighted-books-train-apple-intelligence-2025-10-10 - The Guardian “OpenAI Promises More Granular Copyright Control in Sora 2”

https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/06/open-ai-promises-more-granular-control-copyright-owners-sora-2-generates-videos-popular-characters